William ou le sens de la peine : le dessaisissement en question

Le Délégué général aux droits de l’enfant est régulièrement interpellé au sujet du dessaisissement, qu’il dénonce comme étant contraire à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette mesure permet au juge de la jeunesse de renvoyer le dossier d’un mineur en conflit avec la loi, de 16 ans ou plus, vers la justice des majeurs lorsqu’il décide que les mesures protectionnelles à sa disposition ne sont plus suffisantes pour répondre à la problématique du jeune. Pour rappel, la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies pour avoir maintenu ce dispositif dans son arsenal juridique. L’observation générale n°10 du Comité des droits de l’enfant sur la justice des mineurs consacre que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et d’autres, justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants. »¹

Dessaisissement : un mécanisme par lequel le tribunal de la jeunesse peut décider de se dessaisir de la cause d’un mineur âgé de 16 ans ou plus au moment du fait infractionnel et de le renvoyer vers une juridiction pour adultes.

Dans sa mercuriale du 2 septembre 2024, le Procureur général de Bruxelles, Frédéric Van Leeuw, s’est également dit inquiet de lire dans le programme de certains partis le projet de faciliter la procédure de dessaisissement et d’y voir l’illustration parfaite de cette démission du monde adulte caractéristique du chacun pour soi : envoyer des adolescents en prison, c’est la solution de facilité.²

À l’aube de son mandat, le Délégué général a décidé de soutenir un travail basé sur la parole de William – nom d’emprunt –, un jeune dont la justice des mineurs s’est dessaisie. William nous livre un récit percutant sur sa peine dans les différents lieux de privation de liberté qu’il traverse avant d’échouer dans le monde carcéral.³

Fin juin 2022, le Délégué général, William et Isabelle Seret⁴ s’unissent pour documenter la procédure de dessaisissement et l’impact de l’enfermement sur la trajectoire de vie du jeune, au départ de son propre récit. Après un bref séjour en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), William est placé au centre communautaire pour mineurs dessaisis (CCMD)⁵, où il semble dépérir au fil du temps. À l’époque, il est à l’initiative de maintes revendications pour améliorer le quotidien de ses pairs : droit à la participation, accompagnement psychologique, activités éducatives… Peu à peu pourtant, il se décourage.

Aujourd’hui, William est incarcéré dans un établissement pénitentiaire, conséquence directe de cette trajectoire marquée par le découragement et l’absence de perspectives.

Réécoutez l'émission radio enregistrée par le Centre d'Action Laïque.

Le récit de William est exemplatif parce qu’il témoigne avec justesse du passage difficile du champ protectionnel vers une logique pénale beaucoup plus répressive.

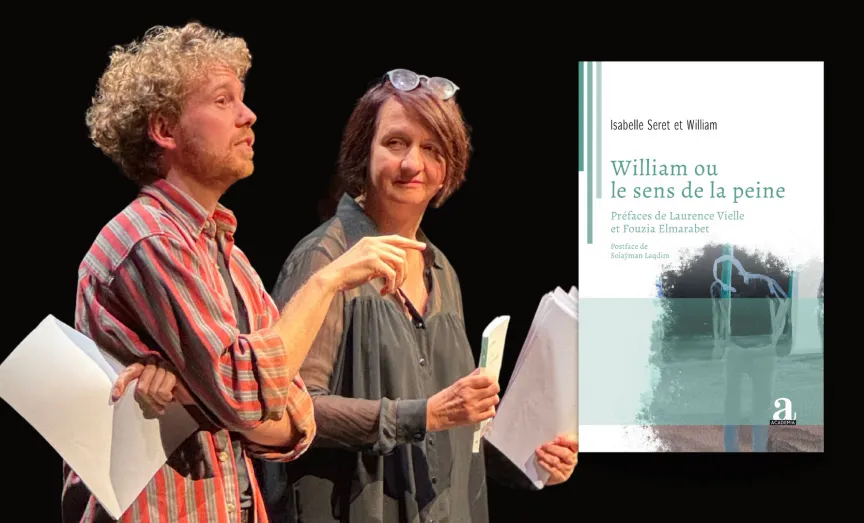

« William ou le sens de la peine » est la concrétisation d’un projet qui explore toutes les facettes de ce vécu. L’objectif de ce travail est d’humaniser la question du dessaisissement des mineurs.⁶

Le dessaisissement se présente comme une exception par rapport au principe de l’irresponsabilité pénale des mineurs. En effet, depuis l’adoption de la loi du 8 avril 1965, la majorité pénale est fixée à dix-huit ans, sauf exception. Le mineur bénéficie donc d’une présomption irréfragable d’absence de discernement qui entraîne son irresponsabilité pénale. La présomption irréfragable d’absence de discernement a donc pour conséquence que le mineur ne peut plus commettre une infraction : il ne commet qu’un « fait qualifié infraction ».⁷

Le Délégué général suppose qu’un travail narratif pourrait (re)mettre William en mouvement.

« Ici, l’horizon bute sur les murs. Le regard s’y meurt.

Il dit : Il y a un potentiel au centre. Ça pourrait être bien.

Ça pourrait aider des jeunes qui ne sont que de passage.

Pas comme moi, qui de toute façon allais aller en prison.

J’ai fait des efforts, pour être actif. J’ai tout fait.

Atelier vélo, atelier cuisine, atelier jardinage.

Changer une roue, redresser un guidon, changer une chaîne.

Éplucher des pommes de terre, peler des carottes.

Arracher les mauvaises herbes. Y’a pas de perspectives d’études. »

— William

Au-delà des aspects liés à son bien-être, son parcours témoigne des nombreuses failles institutionnelles qui ont jalonné ses années de scolarité. Sa mère, très aimante, est prise dans les mailles de la violence intrafamiliale, la laissant démunie face aux difficultés que rencontrent ses enfants.

En filigrane de ce récit surgit une question fondamentale : notre système d’accompagnement et de prises en charge produit-il de la maltraitance institutionnelle ?

Avec une grande lucidité, William nous livre sa vision de l’enfermement. Sans jamais se disculper, ni entacher l’image de la jeune victime et de ses proches, il nous laisse entrevoir son cheminement intérieur.

Un récit personnel à portée universelle, sur cette jeunesse prise dans l’encellulement des quartiers pénitentiaires.

¹ Observation générale n° 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs.

² Extrait du discours du Procureur général de Bruxelles lors de l’audience solennelle de la Cour d’appel, 2 septembre 2024.

³ « William ou le sens de la peine », paru fin mai 2024 dans la collection EthnopoétiK chez Academia.

⁴ Isabelle Seret, intervenante en sociologie clinique à l’UCLouvain, formée en victimologie à l’ULB.

⁵ Centre communautaire pour mineurs dessaisis : établissement d’accueil pour jeunes de 16 à 23 ans en régime communautaire.

⁶ Rapport : Quel avenir pour les jeunes dessaisis ? (Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, 2012).

⁷ L. Bihain, Manuel de l’aide et de la protection de la jeunesse, Larcier, 2021, p. 105.

L’adaptation théâtrale :

Le récit William ou le sens de la peine a désormais pris vie sur scène. Inspirée du livre d’Isabelle Seret et de William, cette adaptation théâtrale intitulée « D'habitude, je dis rien » mêle parole, musique et émotion pour donner chair à une histoire qui interroge le sens de la peine, la justice des mineurs et la possibilité de se reconstruire.

La première représentation a eu lieu le 12 octobre 2025 au Théâtre National, dans le cadre du Festival des Libertés.

Portée par Aurélien Dony, Laurence Vielle et Vincent Granger, cette lecture-spectacle ouvre un nouveau chapitre du projet, avec la volonté de faire entendre la voix de William dans d’autres lieux, notamment auprès des jeunes en IPPJ.